近日,一篇题为“一座造价被夸张了1000倍的中国古桥——泉州洛阳桥”的微信推文引发广泛关注和讨论。焦点锁定为北宋名臣、书法家蔡襄《万安桥记》里“靡金钱1400万”的表述。这“1400万”是1400万两白银,还是1400万文铜钱,或者是1400万贯(缗)铜钱,成了大家热议的话题。

洛阳桥被誉为“海内第一桥” (陈起拓 摄)

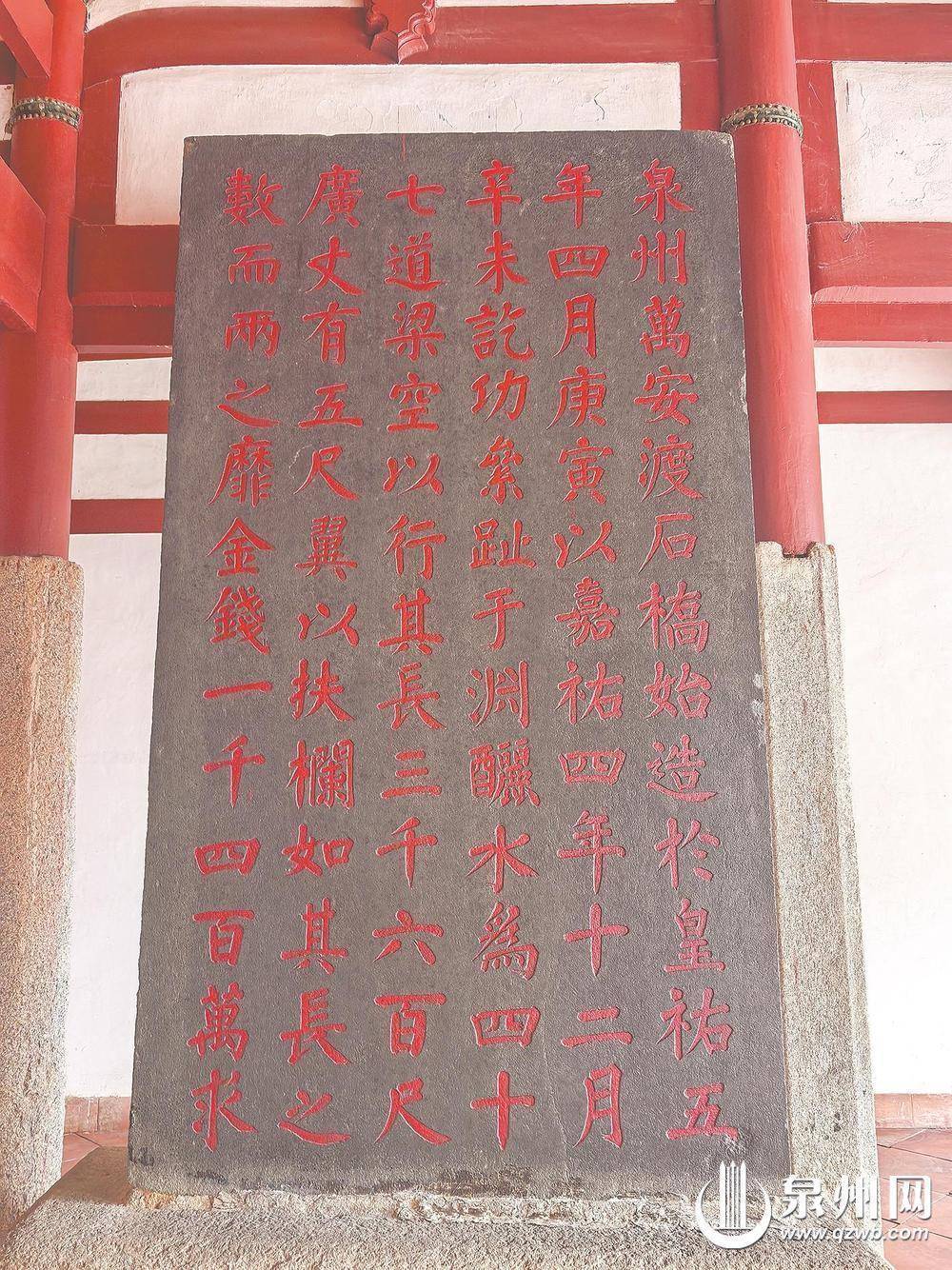

碑刻上写着“靡金钱一千四百万”,没有明确单位。

推文“炸场” 一千四百万两白银说法遇“打假”

“关于洛阳桥,一直流传一个荒诞的说法,那就是关于此桥的惊人造价——白银1400万两。笔者曾两次游览洛阳桥,碰到的当地导游都是如此解说。在微信上查阅洛阳桥相关文章,很多也是如此表述。”这便是“一座造价被夸张了1000倍的中国古桥——泉州洛阳桥”这篇微信推文的由来。

推文作者何勇列举北宋仁宗朝财政收入、苏东坡一家开支、北宋主要货币等证据,直言洛阳桥造价1400万两白银根本不可能。他提出,“蔡襄所谓‘金钱’,也就是铜钱……所以‘金钱一千四百万’就是铜钱1400万,单位没说,就是默认基本单位‘文’,即1400万文,也就是14000贯,折合白银约为一万四千两(或者略少)”。

该篇推文评论区随后成了“辩论场”。网友“林”留言称,“宋朝并没有广泛采用白银作为日常结算的货币,‘金钱一千四百万’说的就是铜钱”,但其没说清铜钱单位是“文”还是“贯”。网友“振煌”推测“应该是1400万贯,古文常说家财万贯,不说家财百万文的”。网友“飞倾城”则表示,“一千四百万钱,一千钱一两银子,也不可能那么便宜”。网友“晨枫工艺”举例说,“港珠澳大桥造价1200亿元,深中通道大桥造价500亿元……彼时的泉州为东方第一大港……勿以当代人的思维去看待古人”。网友“月亮是我家”表达了类似的观点,认为“那个时代能在海上建造石桥是一项很宏伟的工程,相当于现在建造港珠澳大桥一样,数百年以后人们知道当年港珠澳大桥建造费是1200多亿元人民币,他们也会说不可能,这么简单的工程最多就1200万元,因为那时候科技已经高度发达了,海底隧道工程已经很普遍了,对货币价值的理解也和过去不一样了”。

随后,记者联系了推文作者何勇本人,他是一名中学物理老师,因喜欢古桥,两次来泉均到访洛阳桥。他表示也没想到推文发出后引发这么多人关注。之后,他又对推文内容进行了补充,分析了洛阳桥1.4万贯造价的可能性。

资料“打架” 换算成白银的说法颇“吃香”

记者在百度等平台搜索“洛阳桥造价”,发现大量旅游攻略和自媒体文章都称洛阳桥花费1400万两白银修建,不少文章标题还带着“洛阳桥建了900多年,花了1400万两白银,至今还在使用”这样的类似表述。

记者也查阅了部分谈及洛阳桥的史料和著作,说法各不相同。其中,明万历版的《泉州府志》和1999年版的《泉州市志》中虽都有洛阳桥的记载,但未提及具体工程造价。鹭江出版社1986年9月第1版的《泉州游记》第26页刊登了曾被誉为“泉州通”的陈泗东的《洛阳桥三绝》一文,文中提到“所费一千四百万钱(约合一万四千多两银子),全是人民自动捐助的”。中国文史出版社2016年5月出版的蔡金发著的《蔡襄传》第203页中称“蔡襄说:建桥‘靡(即投下或花费)金钱一千四百万(贯),求诸施者’。台湾一位学者说,可折合白银一万四千两”。江西人民出版社2021年出版的程民生著的《宋代物价研究》第398页中有“‘……靡金钱一千四百万’,造价14000贯”的表述。此外,一份标示“内部资料”的导游词中关于洛阳桥的介绍有“……耗银一千四百万两”的说法。

专家探析 贯(缗)成热门候选单位

陈德杉是泉州台商区洛阳镇退休老干部,三十余年如一日守护洛阳桥,担任义务讲解员。看到何勇的推文后,他也加入了寻找蔡襄留下“谜底”的队伍。他坦言,早年从网络资料中看到“1400万两”的说法,就引用了。他希望这次推文引发的讨论能让更多人关注洛阳桥。

泉州市文物保护中心副主任唐宏杰表示,根据对历来碑刻的研究,宋代大型工程计算造价时,一般用“贯”作为单位,所以“一千四百万”后面的单位应该是“贯”。他解释,大型工程不可能用“文”做单位,就像现在一座桥的造价以“亿”计算,如果用“元”,后面要写很多零,而当时工程通用的适中计量单位是“贯”。此外,他说常见宋代碑文中有“贯”和“贯足(陌)”之区别。因宋代“官陌”规定“一贯等于770文”,若洛阳桥碑文中为“贯”,则指官陌,那么其实际折合价值应为1070万贯。同时他提出,白银作为主要货币登上经济舞台是在明代中期,当时随着海外大量白银输往中国,南方经济发达地区的一些碑刻中才出现白银的记录。原泉州市文物保护研究中心主任陈鹏鹏和泉州市博物馆馆长黄明珍也持相同看法。陈鹏鹏认为,这么大的工程造价不可能用“文”作为单位,应该用“缗”;黄明珍则认为应该是一千四百万贯或者一千四百万缗,因为宋代较少用白银,明代才流通白银,既然没写单位,就该是当时通用的“贯”或“缗”。

记者查询得知,缗和贯都是铜钱货币计量单位,通常等价,一缗或一贯为1000文,两者在具体使用中存在朝代差异与语境区别。

一位不愿具名的“泉州世界遗产讲解员”表示,其根据《宋代物价研究》《两宋货币史》和《中国货币史》三本书得知,北宋仁宗时期,南方工人一天工钱一般为40文至50文,而洛阳桥在当时的工程量可与现今港珠澳大桥同级,若是只有一千四百万文铜钱,根本不够支付工钱,更别说其他费用了。

记者综合采访后发现,大家一致认为宋朝时白银并非主流货币,一千四百万两银子的说法站不住脚,但铜钱一千四百万的单位究竟是文还是贯(缗),各方说法仍在“PK”,谜底还等着大家一起揭晓。

来源:东南早报

网上股票配资公司,深圳配资门户网,股市策略配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规网上股票配资平台越南是一个社会主义国家

- 下一篇:没有了